Constitución Política de la Monarquía Española

Para mantener la unidad del Imperio Español ante la invasión del ejército francés de Napoleón Bonaparte, tras la crisis de la monarquía española, los representantes locales formaron “juntas de gobierno”, que asumieron el ejercicio de la soberanía y organizaron la resistencia contra el invasor.

Reunidos en una Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que fue reconocida como la máxima autoridad, se convocó a diputados de todos los territorios del Imperio, bajo el principio de que los dominios americanos no eran “colonias” sino parte de la monarquía.

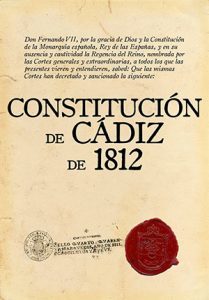

Los representantes se reunieron en el puerto de Cádiz en septiembre de 1810, e iniciaron las sesiones que culminarían con la promulgación de una Constitución política “para el buen gobierno y recta administración del Estado”. A la Constitución de Cádiz le llamaron “la Pepa”, por coincidir con el día de San José (19 de marzo) de 1812.

Fueron 21 los representantes participantes de la Nueva España, entre ellos José Miguel Ramos Arizpe, que luego participaría como constituyente de 1824.

■ Nombre oficial: Constitución Política de la Monarquía Española.

■ Organismo redactor: Cortes generales y extraordinarias de la nación española.

■ Publicación: En el virreinato de la Nueva España el 30 de septiembre de 1812.

■ Contenido: 384 artículos agrupados en 10 títulos.

■ Vigencia: Parcialmente entre 1812 y 1814, y de 1820 a 1824 en el virreinato de la Nueva España y el México independiente.

Principios constitucionales:

- “La Nación española es la unión de todos los españoles” de Europa y América. (Art. 1)

- La soberanía “reside esencialmente en la Nación”, que tiene el derecho exclusivo de establecer sus leyes fundamentales. (Art. 1)

- “La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”. (Art. 2)

- Los derechos que la Nación está obligada a conservar y proteger mediante las leyes son la libertad civil, la propiedad y otros “derechos legítimos de todos los individuos que la componen”. (Art. 4)

- La “religión de la Nación española” es la católica y no se tolerará el ejercicio de otra.

- División de poderes: Ejecutivo (Rey), Legislativo (Rey y las Cortes) y Judicial (Tribunales).

- Definición de ciudadano, sus derechos y obligaciones.

Esta Constitución incluyó principios liberales y democráticos, atacó al absolutismo y estuvo inspirada básicamente en la tradición jurídico-política española. Su promulgación en la Nueva España aceleró la desaparición de las estructuras políticas y sociales del antiguo régimen.

Propuestas para un gobierno autónomo

Cuando la noticia de la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII llegó a la Nueva España, las autoridades fieles a la corona rechazaron la intervención encabezada por Napoleón Bonaparte. Por ello, desde 1808 un sector de criollos novohispanos había promovido la idea de la autonomía del gobierno imperial. Sin embargo, otros grupos apoyaron al gobierno y combatieron a los disidentes en espera de la restitución del monarca español.

Esos hechos, calificados de “conspiraciones”, fueron el origen de la revuelta insurgente encabezada por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende en septiembre de 1810. Durante la lucha hubo algunas propuestas para organizar un gobierno autónomo. Las más trascendentes de ellas fueron:

Elementos de nuestra Constitución

General Ignacio López Rayón (1812)

Algunos principios:

■ Religión católica, intolerancia al ejercicio de otra.

■ “La América es libre e independiente de toda otra nación” (Art. 2)

■ “La Soberanía dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona del señor D. Fernando Séptimo, y su ejercicio en el Supremo Consejo Nacional Americano”. (Art. 5)

■ Prohibición de la esclavitud y la tortura.

■ Libertad de imprenta en los temas científicos y políticos.

■ División de poderes: Ejecutivo: Rey, Legislativo: Supremo Consejo Nacional Americano, Judicial: tribunales.

Sentimientos de la Nación

General José María Morelos (1813)

Algunos principios:

■ “La América es libre e independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía” (Art. 1)

■ “La Religión Católica es la única”.

■ “La soberanía dimana inmediatamente del Pueblo” que la deposita en sus representantes. (Art. 5)

■ División de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judiciario.

■ Proscripción de la esclavitud, la tortura y la distinción de castas.

■ Todos son iguales ante la ley.

■ Protección del derecho a la propiedad.

La propuesta de López Rayón de reconocer como monarca a Fernando VII causó una división entre los líderes insurgentes. Así fue como José María Morelos convocó a la celebración de un Congreso Nacional en el que presentó su ideario político, en el que se pronunció a favor de la total independencia de la monarquía española.

El Congreso Nacional Americano (o “Congreso de Anáhuac”) reunido en el pueblo de Chilpancingo, declaró la independencia de la corona española con la publicación del Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional (6 de noviembre de 1813). Con ello la representación nacional ahí reunida asumió el ejercicio de su soberanía y rompió todo vínculo de poder con España.

Su promulgación

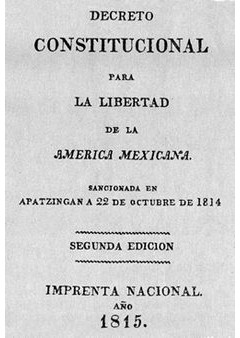

A los pocos meses, y como resultado de la campaña militar sostenida entre el ejército insurgente y el realista, el Congreso mudó la sede a Apatzingán, un apartado pueblo de Michoacán. Así, en octubre de 1814 los representantes de la insurgencia promulgaron la Constitución de Apatzingán.

■ Nombre oficial: Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

■ Organismo redactor: Supremo Congreso Nacional

■ Periodo de sesiones: septiembre 1813 a octubre de 1814

■ Publicación: 22 de octubre de 1814

■ Contenido: 242 artículos agrupados en dos títulos

■ Vigencia: En los territorios dominados por la insurgencia (1814-1821)

■ Forma de gobierno: República representativa democrática

Principios constitucionales:

- “La religión Católica Apostólica Romana es la única que se debe profesar en el Estado” (Art. 1)

- La Soberanía radica en “la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad” (Art. 2)

- Será “imprescriptible, inajenable e indivisible”, y residirá “originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos”. (Art. 5)

- Así, el gobierno “se instituye para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera”. (Art. 4)

- Advertía que “La felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos, y el único fin de las asociaciones políticas”. (Art. 24)

- Para garantizar la seguridad de los ciudadanos se fijarán límites a los poderes y las responsabilidades de los funcionarios públicos.

- División de poderes. Ejecutivo (Presidente y vicepresidente), Legislativo (Congreso) y Judicial (Supremo Tribunal).

El Imperio Mexicano

La guerra de independencia finalizó formalmente a principios de 1821 con la firma del Plan de Iguala. Éste fue un acuerdo entre una facción de insurgentes y otra de militares del ejército español, que proponía el establecimiento de un gobierno monárquico moderado con autonomía de España. No obstante, se ofrecería la corona a un miembro de la casa imperial. En agosto del mismo año el Plan fue ratificado con los Tratados de Córdoba, firmados entre el enviado español, Juan O’Donojú y el jefe del ejército, Agustín de Iturbide.

De acuerdo con esos Tratados, se integró una Junta Provisional Gubernativa que inició sus sesiones el 22 de septiembre de 1821. Ésta promulgó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano en la que “la nación mexicana” se declaraba soberana e independiente de España. La Junta nombró una Regencia para organizar las labores de gobierno. La Junta elaboró igualmente unas Bases Constitucionales encaminadas a redactar la constitución del nuevo Imperio Mexicano.

En España, sin embargo, Fernando VII desconoció los Tratados de Córdoba y la independencia de la Nueva España, por lo que la propuesta de ofrecer la corona del imperio mexicano a algún miembro de la familia real resultó inviable. Se buscaría entonces un monarca mexicano.

El 24 de febrero de 1822 se instaló el Primer Congreso Constituyente en el Templo de San Pedro y San Pablo de la ciudad de México –sede del Museo de las Constituciones–, e inició sesiones para organizar la forma de gobierno. El 18 de mayo siguiente Agustín de Iturbide fue nombrado emperador.

Al poco tiempo, sin embargo, se dio un enfrentamiento que llevó a la disolución del Congreso Constituyente en octubre. Para suplirlo, el emperador Agustín I nombró una Junta Nacional Instituyente que elaboró un Proyecto de Reglamento Político del Gobierno del Imperio Mexicano. Si bien este proyecto no fue publicado, incluía principios como los siguientes:

- Abolición de la Constitución de Cádiz.

- Intolerancia religiosa contra toda fe que no fuera católica cristiana. División de poderes. Ejecutivo (el Emperador), Legislativo (la Junta Nacional Instituyente) y Judicial (los Tribunales).

También incluía declaraciones como:

- “La nación mexicana es libre, independiente y soberana”. (Art. 5), y

- “El gobierno tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantiendo los derechos de libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos”. (Art. 9)

La República Federal

A finales de 1822 la oposición contra el frágil Imperio Mexicano se alzó en rebeldía. El principal reclamo era la reinstalación del Congreso Nacional que había sido disuelto. Igualmente surgieron voces a favor del establecimiento de un gobierno republicano. Ante tales presiones, Iturbide ordenó la reunión de los representantes nacionales que habían sido destituidos. Esta nueva asamblea inició sesiones el 7 de febrero de 1823 para atestiguar el fin del primer gobierno monárquico de México, que se produjo el 20 de marzo con la abdicación del emperador.

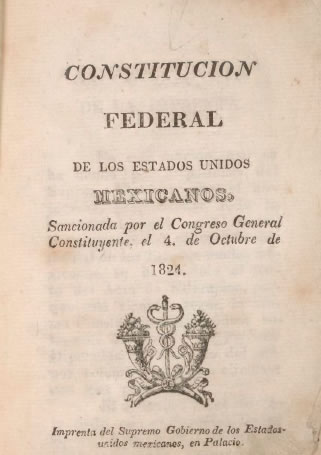

En noviembre de ese año se reunió el Segundo Congreso Constituyente, que emitió el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. En ella se establecía como forma de gobierno la República Federal, y comenzó sus trabajos a fin de elaborar una nueva constitución.

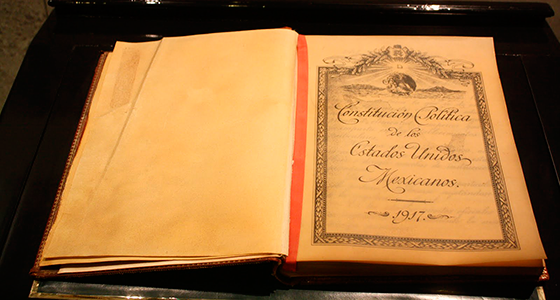

■ Nombre oficial: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

■ Organismo redactor: Soberano Congreso Constituyente.

■ Publicación: 4 de octubre de 1824.

■ Contenido: 171 artículos agrupados en 7 títulos.

■ Vigencia: De 1824 a1836, y de 1847 a 1853.

Forma de gobierno: República federal, representativa y popular

Principios constitucionales:

- “La Nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquiera otra potencia”. (Art. 1)

- Además, se mantenían los principios de Intolerancia religiosa, Propiedad, División de poderes; que contemplaba un Ejecutivo (Presidente y vicepresidente), un Legislativo (Congreso general bicameral) y un poder Judicial (Corte Suprema de Justicia).

Con base en esta nueva carta constitutiva se realizaron elecciones para presidente y vicepresidente. Así, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo encabezaron el Poder Ejecutivo de 1824 a 1828.

Al finalizar su gobierno hubo nuevos comicios, pero el resultado electoral fue muy cuestionado. Los candidatos Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero, apoyados por los sectores de militares, iniciaron una confrontación que colocó a Guerrero temporalmente en la presidencia.

La crisis política por la sucesión presidencial, aunada a la precaria situación económica, dieron como resultado una sucesión irregular de encargados del Poder Ejecutivo. Esa circunstancia fue una constante del siglo XIX; muy pocos mandatarios lograrían concluir sus periodos constitucionales.

La República Central (1836-1847)

La lucha entre federalistas y centralistas que surgió entonces no fue el único problema de la Nación. A ella se deben sumar las tentativas separatistas de varios estados de la federación, la crisis económica y las amenazas de intervención externa monárquicas, todo lo cual propició el rumbo errante de aquellos primeros gobiernos.

Durante la discontinua administración del presidente Antonio López de Santa Anna (de 1833 a 1847) el Congreso fue convocado a sesión extraordinaria para revisar el estatuto constitucional. El resultado fue la suspensión de la Constitución de 1824 y la elaboración de una nueva Carta Magna que estableciera un sistema de gobierno centralizado. La República Central, entonces, estuvo regulada por dos documentos:

Las Siete Leyes de 1836

■ Nombre oficial:

Leyes Constitucionales

■ Organismo redactor:

Soberano Congreso Nacional

■ Publicación:

30 de diciembre de 1836

■ Contenido:

7 leyes con un total de 217 artículos

■ Vigencia:

hasta 1843

■ Forma de gobierno:

República central representativa y popular

Principios constitucionales:

- Libertad

- Propiedad

- Religión católica

- Derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos

- “Los mexicanos gozarán de todos los otros derechos civiles y tendrán todas las demás obligaciones del mismo orden que establezcan las leyes”.

Las Bases Orgánicas de 1843

■ Nombre oficial:

Bases de la Organización Política de la República Mexicana.

■ Organismo redactor:

Honorable Junta Nacional Legislativa.

■ Publicación:

14 de junio de 1843.

■ Contenido:

202 artículos agrupados en 11 títulos.

■ Vigencia:

hasta 1847.

■ Forma de gobierno:

República central representativa y popular.

Principios constitucionales:

- Libertad

- Propiedad

- Derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos: observar la Constitución y las leyes y obedecer a las autoridades.

- El Congreso no puede “suspender o minorar las garantías individuales” sino en casos previstos.

La centralización del gobierno fue rechazada por diversos grupos, al grado que en algunas entidades se planteó la defensa de la autonomía mediante la disgregación del pacto federal. El caso más extremo fue el de Texas, en 1836, estado que entabló la guerra hasta lograr su independencia.

El restablecimiento de la República Federal (1847-1853)

Los estatutos centralistas estuvieron en vigor hasta el triunfo de la facción republicana. Con la expedición del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, se restableció la Constitución de 1824 (con algunas modificaciones). Sin embargo, la aplicación del nuevo estatuto enfrentó innumerables dificultades debido a las guerras civiles que persistían a todo lo ancho del país, y sobre todo a la intervención norteamericana de 1846-48, que culminaría con la pérdida de la mitad septentrional del territorio nacional y la consecuente crisis interna.

■ Nombre Oficial: Acta Constitutiva y de Reformas

■ Organismo redactor: Congreso extraordinario constituyente

■ Publicación: 22 mayo 1847

■ Contenido: 30 artículos

■ Vigencia: hasta 1857

■ Forma de gobierno: República representativa, popular, federal.

Principios constitucionales:

- Derechos y obligaciones de los ciudadanos.

- Derogación de la vicepresidencia.

- “Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y establecerá los medios de hacerlas efectivas”. (Art. 5)

La crisis que siguió a la guerra contra Estados Unidos alentó la reorganización del grupo conservador liderado por Lucas Alamán. Así, mediante una revuelta militar, los conservadores lograron imponer un breve gobierno –de carácter centralista–, encabezado por Antonio López de Santa Anna.

Las Bases para la administración de la República hasta la promulgación de la Constitución, publicadas en abril 1853, fueron el marco normativo para el breve gobierno dictatorial en el que el presidente, investido como “Alteza Serenísima”, reprimió cualquier manifestación de oposición.

Como resultado de esa imposición, en 1854 surgió un movimiento que desconoció al gobierno de Santa Anna y convocó a la instalación de un congreso extraordinario. Según ellos urgía la elaboración de una nueva carta constitucional que reivindicara las garantías de los derechos individuales y restableciera la República Federal.

La Constitución de 1857 y las Leyes Reformistas

En 1855 Santa Anna y el grupo de conservadores que apoyó su última presidencia renunciaron ante el levantamiento militar iniciado en Ayutla (Guerrero). Juan Álvarez e Ignacio Comonfort encabezaron el gobierno revolucionario integrado tanto por liberales como por algunos conservadores. A finales de 1856 convocaron a elecciones para un nuevo Congreso Constituyente.

Mientras tanto, y con la intención de hacer efectivas las garantías individuales y reducir el poder del clero, expidieron varias disposiciones legales. Tales fueron la Ley de Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Federación (Ley Juárez), la Ley de Libertad de Imprenta (Ley Lafragua), la Ley para la Desamortización de Tierras de Comunidades (Ley Lerdo), la Ley para el Cobro de Servicios Parroquiales (Ley Iglesias), y la Ley Orgánica del Registro Civil.

Este conjunto de modificaciones legislativas fueron un adelanto del pensamiento liberal que se manifestaría en el Congreso Constituyente, y que darían como resultado la promulgación de una nueva carta constitucional.

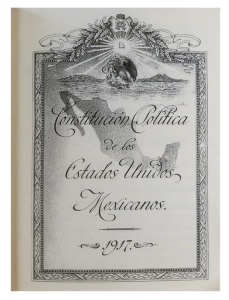

■ Nombre oficial: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

■ Organismo redactor: Congreso General Constituyente.

■ Publicación: 5 de febrero de 1857.

■ Contenido: 128 artículos agrupados en 8 títulos.

■ Vigencia: hasta 1917.

■ Forma de gobierno: República representativa, democrática y federal.

Principios constitucionales:

- “El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. (Art. 1)

- Prohibición de la esclavitud.

- Libertad de enseñanza, de trabajo, de manifestación de ideas, de escribir y publicar.

- Derecho de petición, de asociación, de reunión, de portación de armas, de tránsito por el territorio.

- Prohibición de fueros y de legislación retroactiva.

- Derechos y obligaciones de los mexicanos y de los ciudadanos mexicanos

- “La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. (Art. 39)

- Atención de los tribunales de controversias “por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales […] de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados […] de las autoridades de los estados que invadan la esfera de la autoridad Federal”. (Arts. 101 y 102)

La nueva Constitución reavivó los conflictos entre los grupos de liberales y conservadores. Algunos miembros del clero promovieron levantamientos armados junto con militares que rechazaban la nueva Constitución. Esto fue el inicio de una nueva guerra civil conocida como “Guerra de Reforma” (1858-1861), en la que se enfrentaron el gobierno liberal, encabezado por Benito Juárez como Presidente Interino, y el bando conservador, comandado por los generales Félix Zuloaga y Miguel Miramón.

Los liberales reafirmaron su embate contra los conservadores mediante la expedición de leyes que reglamentaban algunos artículos constitucionales. Nacionalizaron los bienes eclesiásticos, por ejemplo, cesaron la intervención del clero en los cementerios, decretaron la Ley del Matrimonio Civil, la Ley Orgánica del Registro Civil, y la Ley sobre Libertad de Cultos. Igualmente aprobaron la Ley de Secularización de Hospitales y Establecimientos de Beneficencia.

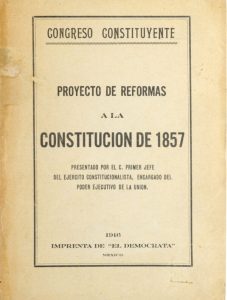

Proyecto republicano

Aunque el ejército liberal obtuvo el triunfo militar, la consolidación del gobierno de Benito Juárez no fue inmediata. La tarea de pacificar al país y regularizar la administración pública, en medio de una severa crisis económica, se complicó ante las amenazas de intervención militar de Francia, España y Gran Bretaña.

Algunos grupos de conservadores y liberales apoyaron el proyecto imperialista de Napoleón III, que se concretaría con la invasión militar de 1862. Entonces el gobierno de Juárez se convirtió en el baluarte de la lucha por la independencia del país.

La intervención francesa lograría la victoria en una primera etapa, imponiendo a Maximiliano de Habsburgo como gobernante, de modo que en 1864 el monarca, establecido en el Castillo de Chapultepec, publicó un primer Estatuto del Imperio en el que se establecían las bases de su organización. En esa ordenanza se garantizaba el respeto a los derechos de igualdad, seguridad personal, propiedad y libertad.

La reglamentación no tuvo carácter nacional pues el imperio controlaba solamente las zonas sometidas militarmente, que para 1865 comenzaron a retraerse.

El segundo imperio concluyó el 16 de junio de 1867 con el fusilamiento de Maximiliano y los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón en el Cerro de las Campanas (Querétaro). Semanas después Benito Juárez, como presidente interino, reinstaló su gobierno en la ciudad de México, lanzó la convocatoria a elecciones para la formación de un nuevo Congreso y la misma elección presidencial.

Era necesario reorganizar y pacificar a la República. Después de su muerte, ocurrida en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada fue electo presidente para continuar con esas tareas, y promovió dos reformas constitucionales muy importantes.

En 1873 incorporó las Leyes de Reforma a la Constitución, y en 1874 restableció el Senado para garantizar un mejor equilibrio de poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, su reelección como presidente, en 1876, desató nuevamente la guerra civil encabezada por Porfirio Díaz con la consigna de “no reelección”.

El gobierno de Díaz

Como resultado de aquel movimiento militar conocido como Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1876. A partir de ese año inició un gobierno que duró más de tres décadas, mediado por un periodo presidencial de su aliado Manuel González, entre 1880 y 1884.

Durante esos 30 años la Constitución de 1857 fue reformada varias veces por el Congreso, principalmente en sus capítulos de orden político y económico, obedeciendo las aspiraciones del presidente Díaz por actualizar al país con los avances de aquel fin de siglo. Más de cuarenta artículos fueron reformados, incluyendo los de la reelección de presidente y gobernadores, así como la ampliación del periodo presidencial a seis años.

A principios del siglo XX el gobierno de Díaz enfrentó a diversos sectores que se oponían a la prolongación de su mandato. Los opositores esgrimían la excesiva centralización del gobierno, el favorecimiento económico de contados sectores sociales, la persecución a los opositores y la tensión política ocasionada por los que aspiraban a los puestos de poder.

A partir de 1900 algunos grupos liberales reclamaron la efectiva aplicación de los principios que habían inspirado la Constitución de 1857. Así se crearon diversos “clubes políticos” que encabezarían la lucha contra su gobierno.

Las elecciones de 1910 fueron el acontecimiento que enmarcó la caída del régimen frente al movimiento revolucionario capitaneado por Francisco I. Madero. Pero la renuncia de Díaz fue apenas el inicio de un periodo de guerra civil en el que se enfrentaron facciones con distintos programas de nación, y que tendría como uno de sus últimos episodios la redacción de una nueva Constitución, en 1917, con base en las reformas a la de 1857.